15 juin 2020

The Shift Project a-t-il vraiment surestimé l’empreinte carbone de la vidéo en ligne ?

Notre analyse des articles de l’AIE et de CarbonBrief

Lire l'analyse complète15 juin 2020

Notre analyse des articles de l’AIE et de CarbonBrief

Lire l'analyse complète

Une analyse parue en mars a correctement pointé une erreur du Shift Project concernant l’impact sur le climat de la vidéo en ligne. Cette erreur est apparue au cours d’une interview. Elle n’a pas d’impact sur les résultats publiés dans nos rapports, résultats qui ne sont pas contestés. Voici notre explication détaillée, qui appelle à la poursuite de la discussion scientifique.

Contexte : The Shift Project a souhaité réagir à la publication de l’article de George Kamiya, expert à l’AIE (Agence internationale de l’énergie) sur CarbonBrief « Factcheck: What is the carbon footprint of streaming video on Netflix? » le 28 février 2020 (republié sur le site de l’AIE, le 25 mars 2020 : « The carbon footprint of streaming video: fact-checking the headlines »). L’article de G. Kamiya témoigne de l’avancée de la discussion scientifique sur l’impact environnemental du numérique : une avancée dont The Shift Project se réjouit, et à laquelle la présente publication, qui se veut une réponse à l’article de G. Kamiya (commenté plus bas paragraphe par paragraphe) souhaite contribuer.

Les discussions qui s’engagent depuis quelques temps sur l’impact environnemental du numérique sont d’un nouveau type : elles deviennent quantitatives. The Shift Project se réjouit que ce stade ait été atteint. C’est là que réside le véritable travail et c’est ce qu’appellent non seulement nos travaux depuis 2018, mais également ceux des acteurs historiques de la recherche sur l’impact environnemental du numérique. The Shift Project est actuellement en contact avec George Kamiya afin d’échanger avec lui sur la suite de ses recherches et d’ajouter ses remarques et son point de vue à ceux déjà pris en compte dans la mise à jour en cours de nos travaux, dont les objectifs ont été présentés au sein de notre rapport intermédiaire en janvier dernier.

L’article de G. Kamiya est l’article le plus fouillé et le plus transparent apportant une critique à nos travaux de 2019 dont nous ayons eu connaissance jusqu’à présent. Notamment, il déconstruit un chiffre effectivement erroné. Ce chiffre ne figure cependant dans aucun de nos rapports, dont les résultats ne sont pas contestés. Ce chiffre provient en fait d’une interview donnée par l’un de nos collaborateurs, qui a alors affirmé à tort que « regarder une émission d’une demi-heure entraînerait l’émission de 1,6 kilogramme de dioxyde de carbone, [ce qui] équivaut à rouler 3,9 miles (6.28 kilomètres) » (AFP, 28 oct. 2019). L’affirmation a aussi été relayée dans plusieurs médias avec un titre et d’une manière pouvant laisser croire qu’il s’agissait d’une déclaration concernant spécifiquement Netflix, alors qu’il s’agissait d’une moyenne (bien que fausse) pour toutes les vidéos en ligne. Cet épisode met aussi en lumière l’importance de considérer les dynamiques à l’échelle du système dans son ensemble.

Le fait que ce soit la question spécifique de Netflix en particulier qui soit systématiquement reprise par le traitement médiatique est symptomatique de la difficulté à traiter la question des usages : force est de constater que cette question des usages finit toujours par se structurer, dans le débat médiatique, autour de la culpabilisation sur des usages particuliers, et fait ainsi le plus souvent l’économie d’une réflexion systémique sur le numérique.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les chiffres produits par The Shift Project ne concernent jamais un acteur en particulier (le chiffre auquel fait référence CarbonBrief, les « 30 minutes of Netflix », correspond en fait à un raccourci fait par certaines reprises médiatiques d‘un chiffre donné à l’AFP pour 30 minutes de vidéo en ligne en moyenne et repris par plusieurs médias, dont France 24, le New York Post, CBC, Yahoo, DW, Gizmodo, Phys.org ou BigThink). Une autre des raisons pour lesquelles les chiffres produits par The Shift Project ne concernent jamais un acteur en particulier est que les acteurs pris individuellement rendent rarement publiques assez de données pour pouvoir en tirer des conclusions précises – même s’ils jouent de plus en plus le jeu de la transparence depuis que le sujet est arrivé sur le devant de la scène, ces derniers 18 mois.

Il est à ce stade indispensable, bien que complexe, de poser des questions sur le « système numérique » et d’envisager des stratégies collectives à mettre en place. G. Kamiya le fait d’ailleurs à raison dans son article, notamment dans toute sa dernière partie. Il aborde en effet les questions qui se posent au niveau du système numérique dans son ensemble et réaffirme ce faisant leur caractère essentiel : traiter la question de l’effet rebond, construire des stratégies de grande envergure en convoquant tous les acteurs, etc. S’intéresser au « système numérique » du point de vue des usages, c’est s’intéresser aux usages en tant que faisant partie d’un système plus vaste, ayant ses logiques propres, ses acteurs, son infrastructure, sa régulation, son histoire, etc. Concernant la responsabilité des individus, comme nous l’écrivions en 2019, « Les plateformes de diffusion (leur design, le modèle économique sous-jacent, les métriques d’adhésion, etc.) ont un rôle central dans la forme que prennent les usages, et donc leur impact environnemental. Ainsi, les usages ne sont pas le simple résultat des comportements de consommation individuels, mais bien en grande partie le produit d’un système. ».

Nous rendons ici compte de nos analyses au stade actuel, et poursuivrons la discussion scientifique avec les expert.e.s de ces problématiques, en dehors du débat médiatique. Comme le dit G. Kamiya en conclusion de son article pour CarbonBrief, “Instead of relying on misleading media coverage, [achieving the goals of the Paris Agreement] will require rigorous analysis, corporate leadership, sound policy and informed citizens.”

Nous discutons de manière détaillée chaque partie de l’article de G. Kamiya, et avons tenté de rendre chaque commentaire le plus autoportant possible (ainsi, certains de nos commentaires se répètent largement). En voici la synthèse en 4 points :

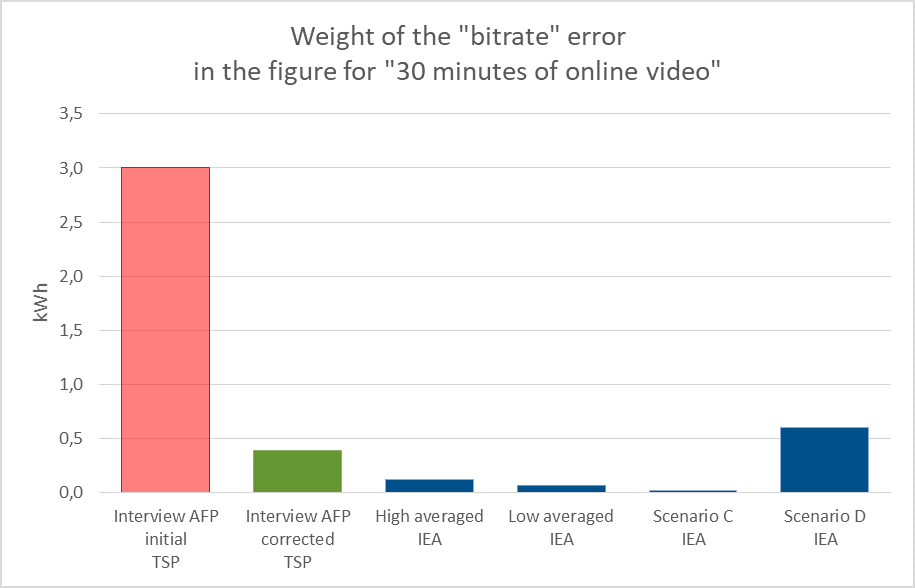

1/ Une erreur sur les émissions de CO2e associées au visionnage de 30 minutes de vidéo est très justement relevée par G. Kamiya (bien que le chiffre en question ne provienne pas des rapports publiés par le Shift en 2018 et 2019, mais d’une affirmation issue d’une interview). Une erreur effectivement constatée sur le bitrate (3 MBps au lieu de 3 Mbps) est responsable de 90 % des écarts exposés dans l’article de CarbonBrief (écarts, donc, entre l’approche de G. Kamiya et le chiffre erroné mentionné par le Shift dans une interview) :

Effet de la correction de l’erreur de bitrate (erreur de conversion entre bit et byte) sur l’écart entre les modélisations de The Shift Project et de G. Kamiya. La correction permet de diminuer de 90 % l’écart entre les deux approches. Les sources sont détaillées page 17 de l’analyse complète.

Effet de la correction de l’erreur de bitrate (erreur de conversion entre bit et byte) sur l’écart entre les modélisations de The Shift Project et de G. Kamiya. La correction permet de diminuer de 90 % l’écart entre les deux approches. Les sources sont détaillées page 17 de l’analyse complète.

2/ Restent 10 % des écarts constatés (l’écart entre les deux évaluations une fois l’erreur de bitrate corrigée, soit un écart de 0,143 à 0,172 kgCO2e), qui sont dus principalement à des différences d’hypothèses sur la consommation électrique des infrastructures réseaux (kWh/byte de données transféré). Ces hypothèses sont en effet responsables de la quasi-totalité des 10 % d’écart restant après correction du bitrate.

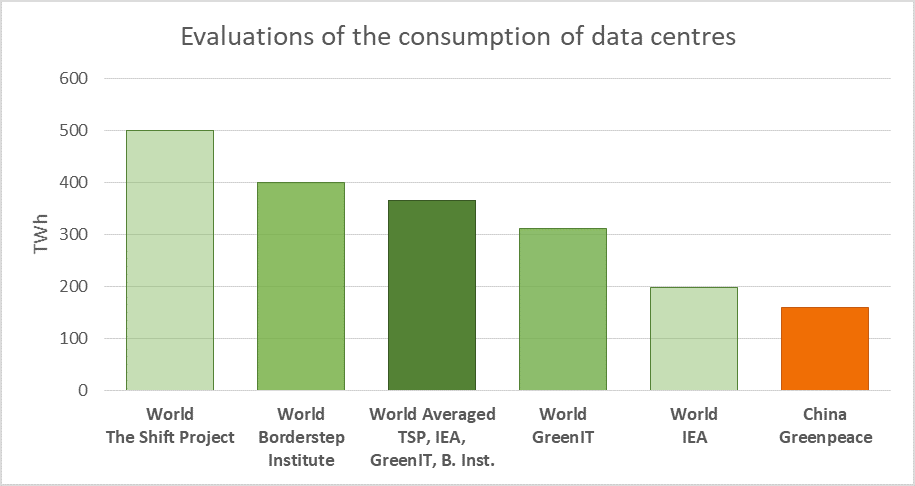

Comparaisons des estimations de la consommation des centres de données dans le monde, en Chine et Europe en 2018, selon plusieurs études. Sources : The Shift Project, IEA, GreenIT.fr, Greenpeace East Asia, Borderstep Institute.

Comparaisons des estimations de la consommation des centres de données dans le monde, en Chine et Europe en 2018, selon plusieurs études. Sources : The Shift Project, IEA, GreenIT.fr, Greenpeace East Asia, Borderstep Institute.

3/ Avec correction du bitrate, notre modèle donne : 0,400 kgCO2e par heure. Cela ne correspond plus qu’à 10 % de l’écart constaté par G. Kamiya, soit 4 à 7 fois ses propres estimations. Pour correctement évaluer ces écarts, ceux-ci doivent être mis en regard avec les incertitudes intrinsèques à son propre travail de modélisation, dont les résultats varient eux-mêmes d’un facteur 2 entre ses estimations moyennes, et jusqu’à un facteur 32 entre ses estimations extrêmes. Ces marges d’incertitude intrinsèques sont importantes à avoir en tête pour interpréter correctement les écarts constatés entre les chiffres produits par les différents acteurs (AIE, The Shift Project, Greenpeace East-Asia, GreenIT, etc.).

4/ Dans la dernière partie de son article, G. Kamiya s’inquiète de l’explosion des usages vidéo et de la consommation d’énergie que cela entraîne (il souligne notamment l’évolution de la consommation électrique de Netflix dont l’augmentation s’élèverait à 84 % entre 2018 et 2019). Bien qu’il existe des divergences dans nos modélisations, nous sommes donc bien en ligne sur les constats macroscopiques et la nécessité de contrôler les dynamiques de notre système numérique avec rigueur. Le gros du sujet reste en effet le rythme de croissance effréné du système numérique, qui fait aujourd’hui plus qu’absorber les gains d’efficacité obtenus grâce aux progrès technologiques. G.Kamiya conclut que « ce qui est incontestable, c’est la nécessité de surveiller de près la croissance explosive des […] technologies et services numériques pour s’assurer que la société en tire un maximum de bénéfices, tout en minimisant les conséquences négatives – notamment sur la consommation d’électricité et les émissions de carbone ».

Et en effet, choisir de ne pas intégrer les contraintes du monde fini dans la construction et l’arbitrage de nos usages c’est prendre le risque qu’elles s’appliquent aléatoirement : c’est ce que nous écrivions en 2019 en conclusion de notre rapport « Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne ». Qu’elles soient climatiques ou énergétiques, les crises exogènes éprouvent la résilience de tous nos systèmes, sans épargner le numérique – les crises sanitaires aussi, nous en avons depuis quelques mois une expérience planétaire avec les conséquences de la crise du COVID-19. Dans le monde qui est le nôtre en ce XXIème siècle, il serait ainsi malavisé de ne pas piloter notre système numérique de manière éclairée.

Nous remercions G. Kamiya pour la publication, en plus de ses résultats, de ses sources et hypothèses au bas de cet article sur le site de CarbonBrief, ainsi que pour l’effort de transparence que constitue la publication du calculateur dans son article sur le site de l’AIE. Nos efforts de transparence ont permis à G. Kamiya d’analyser nos travaux. Ses efforts de transparence nous permettent d’analyser ses travaux. Ensemble, ces efforts de transparence permettent de faire progresser la discussion scientifique, ici particulièrement sur la consommation énergétique des infrastructures réseaux.

Effet de la correction de l’erreur de bitrate (erreur de conversion entre bit et byte) sur l’écart entre les modélisations de The Shift Project et de G. Kamiya. La correction a diminué de 90 % l’écart entre les deux approches. L’écart restant éclaire la nature de la discussion scientifique : celle-ci porte bien principalement sur la consommation énergétique des infrastructures réseaux, les hypothèses prises sur cette consommation influençant grandement le résultat. Les sources sont détaillées page 18 et 21 de l’analyse complète.

01 Oct. 2025|Rapport

Intelligence artificielle, données, calculs : le rapport final du Shift

15 Mar. 2024|Rapport

Mondes virtuels & réseaux face à la double contrainte carbone

16 Mai. 2023|Note d'analyse

Planifier la décarbonation du système numérique en France

26 Mar. 2021|Rapport

Impact environnemental du numérique : tendances à 5 ans et gouvernance de la 5G