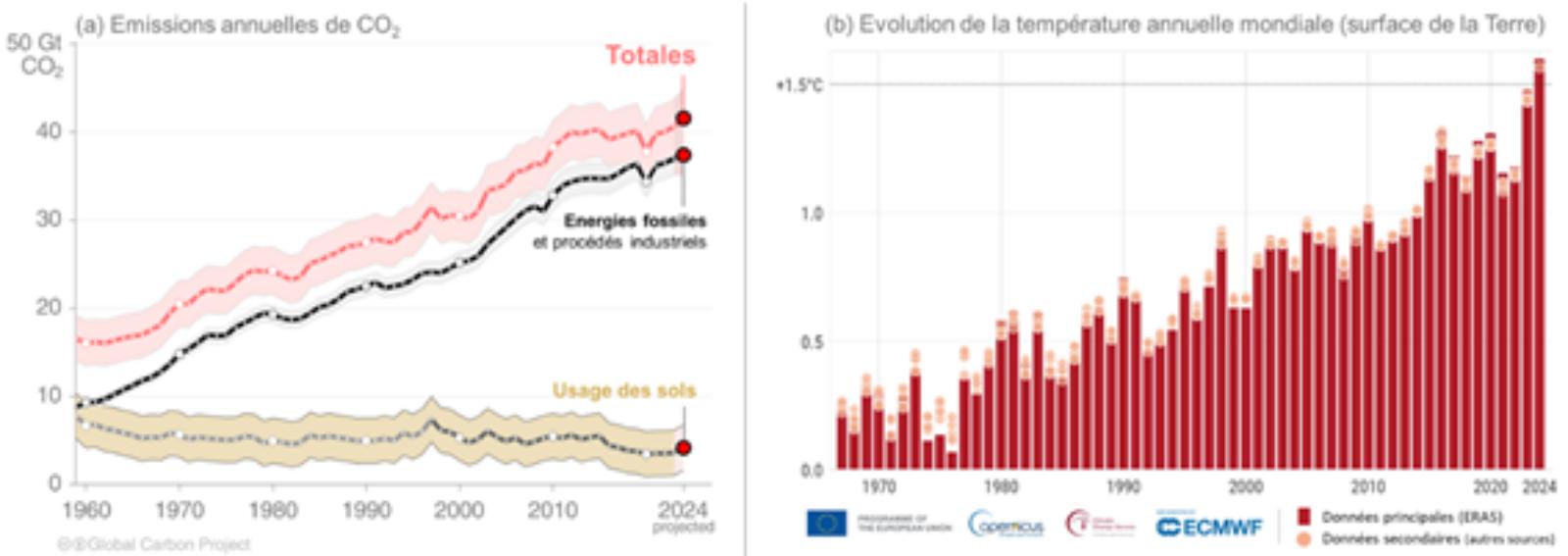

Les émissions globales de CO₂ (principal gaz à effet de serre) se sont élevées en 2023 à un niveau record de 41 milliards de tonnes. Elles peuvent être décomposées en deux catégories :

- Les émissions liées à l’utilisation d’énergies fossiles et aux procédés industriels. Elles sont les plus importantes et représentent 37 milliards de tonnes de CO₂/an.3 Ces émissions proviennent principalement de la combustion des énergies fossiles (pétrole, gaz ou charbon), par exemple dans les transports (avions, voitures thermiques), pour le chauffage des bâtiments (au fioul ou gaz) ou pour la production d’électricité dans de nombreux pays encore. Plus marginalement, ces émissions proviennent de procédés industriels, soit par “l’oxydation chimique” des énergies fossiles (par exemple pour le raffinage de l’aluminium), soit par “la décomposition des carbonates” (dans la production de ciment).

- Les émissions liées à l’usage des terres, au changement d’affectation des sols et à la foresterie. Elles représentent près de 4 milliards de tonnes de CO₂/an.3 Ces émissions proviennent de l’agriculture, de la déforestation, de l’artificialisation, etc. Ces activités s’accompagnent d’émissions d’autres gaz à effet de serre comme le méthane, le protoxyde d’azote, etc.

Les énergies fossiles, carburant de la croissance actuelle, s’épuisent

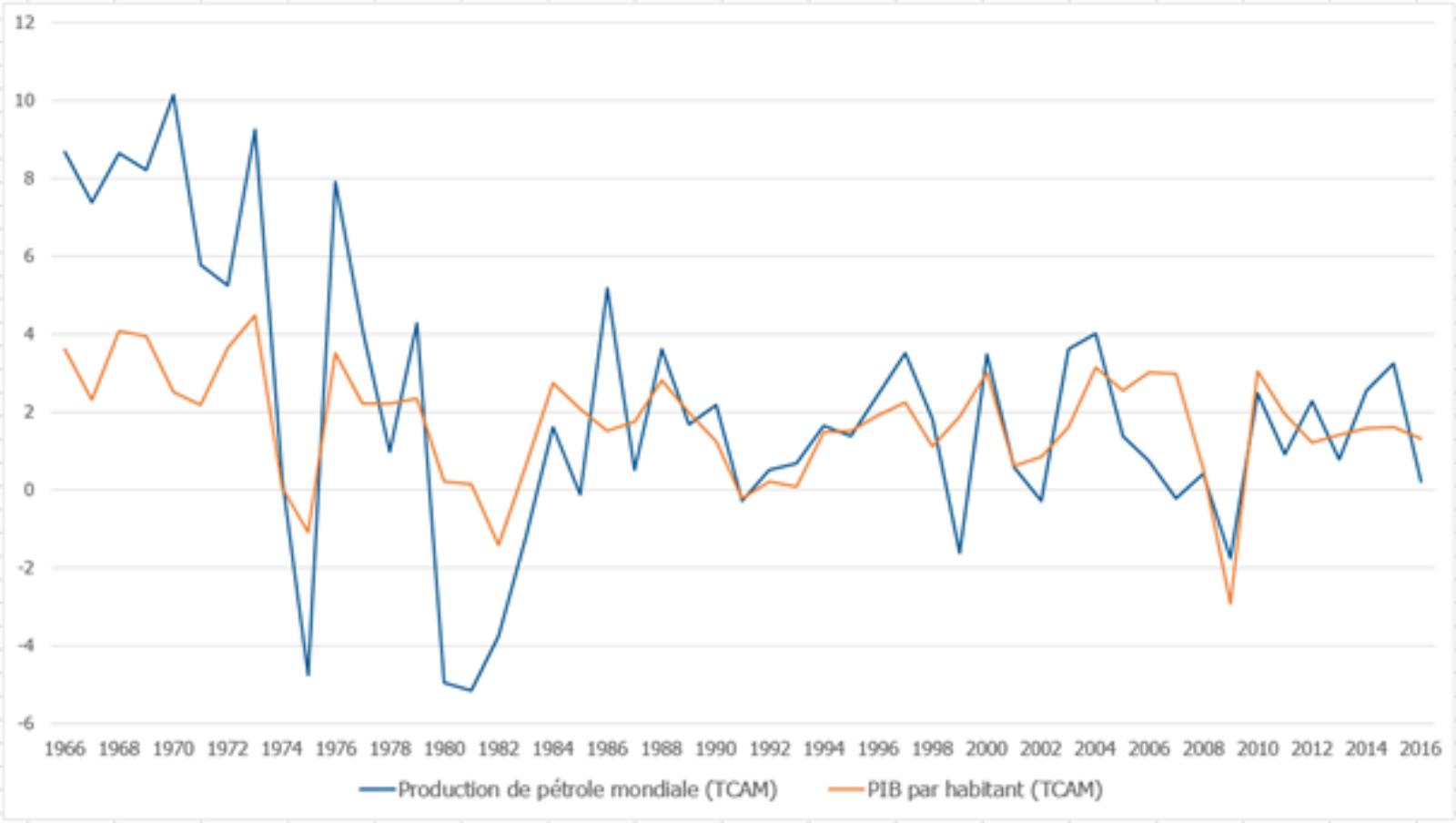

L’énergie, principalement d’origine fossile (à près de 80 % aujourd’hui), a été et demeure un facteur essentiel de développement des sociétés thermo-industrielles. L’ensemble de nos biens et services s’appuie (directement ou indirectement) sur de l’énergie pour extraire, déplacer et transformer des ressources dont dépendent tous les secteurs de l’économie (de l’agriculture à l’industrie, en passant par le transport). L’accès à l’énergie joue ainsi un rôle de premier ordre dans l’expansion économique, sociale et démographique des sociétés humaines actuelles, comme l’ont pu jouer l’accès à la santé, à l’eau, à l’éducation, etc.

Cependant, nous sommes entrés dans une nouvelle ère en matière de disponibilité des ressources énergétiques. L’approvisionnement en énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) et en métaux (cuivre, lithium, nickel, cobalt, etc.) est contraint par leur disponibilité géologique et notre capacité technique et/ou économique à en exploiter les gisements. Bien que leur production soit pour le moment croissante, un pic dans leur extraction est attendu, à commencer par le pétrole, après quoi la quantité extraite chaque année se stabilise et/ou décroît. S’il est difficile d’anticiper avec précision quand chacun de ces pics adviendra, il est indéniable que la capacité d’approvisionnement du système économique est contrainte, à terme. Dans un rapport publié en 2021, The Shift Project estime que la production pétrolière totale des principaux fournisseurs actuels de l’Union européenne risque de s’établir dans le courant de la décennie 2030 à un niveau inférieur de 10 à 20 % à celui atteint en 2019.

Un futur incertain, des risques à fort impact potentiel

La poursuite au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre nous expose à des dommages croissants et irréversibles qui présentent des risques considérables. Pour les sociétés humaines, les enjeux énergie-climat se manifestent sous la forme de risques de deux natures.

Risques « physiques »

Les risques physiques sont ceux associés aux conséquences physiques du réchauffement climatique : hausse de la fréquence et de l’intensité des extrêmes climatiques (canicules, incendies, inondations, sécheresses, tempêtes, etc.), élévation du niveau des mers, perturbation des pluies et des périodes de gel, etc. Parmi ces aléas, l’un des plus parlants est la sécheresse. Celle des sols va s’accentuer, avec des températures moyennes en augmentation et des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, y compris dès le printemps : de récents travaux indiquent que les épisodes intenses de sécheresse en Europe pourraient être dix fois plus fréquents et 70 % plus longs d’ici 2060. Au cours des quinze dernières années, la ressource en eau renouvelable en France métropolitaine a diminué de l’ordre de 14 %.

Pour réduire les risques physiques liés au changement climatique, il est essentiel d’un côté de s’adapter en réduisant l’exposition des populations et leur vulnérabilité, et de l’autre en minimisant l’ampleur des conséquences physiques par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Chaque dixième de réchauffement additionnel aggravera ces risques en :

- menaçant la sécurité alimentaire planétaire (avec la baisse des rendements agricoles sur certaines cultures et zones géographiques)

- augmentant le stress thermique et hydrique (avec la multiplication de pénuries d’eau et des conflits d’usage), questionnant l’habitabilité de certaines régions et alimentant des déplacements massifs de populations et des instabilités géopolitiques et sociales

- menaçant la santé publique (avec la migration des vecteurs de maladies, menaçant l’homme et les animaux d’élevage, la hausse de l’incidence de maladies infectieuses, l’exposition croissante aux chaleurs extrêmes, la dégradation de la santé mentale)

- favoriser des risques humanitaires systémiques, liés à des famines de grande ampleur ou à la submersion de larges parties de littoraux

- perturber les activités économiques et leurs localisations, particulièrement les activités de production industrielle et agricole et les chaînes d’approvisionnement

- plus généralement, dégrader les conditions élémentaires de vie des populations.

Ces risques physiques liés au changement climatique se distinguent de beaucoup d’autres risques (juridiques, professionnels, technologiques, etc.), notamment par les aspects suivants :

- Leur caractère global, parfois irréversible, et donc leur ampleur, qui fait d’eux des risques potentiellement systémiques : ils affectent plus ou moins directement tous les secteurs de l’économie et sont donc en mesure de déstabiliser le secteur financier et celui des assurances.

- La méconnaissance concernant leur temporalité, la manière de se manifester, leur combinaison, bien que l’on soit tout à fait capable d’évaluer l’ampleur de leurs impacts. Deux exemples récents en témoignent : la faillite soudaine du fournisseur de gaz et d’électricité PG&E après les incendies en Californie en 2017-2018 et la baisse du niveau du Rhin en 2018, limitant fortement le transport de marchandises sur cet axe. Les exemples de risques (ou d’opportunités) géopolitiques liés aux flux de matières et de biens dans le contexte de changement climatique sont nombreux : tractations autour de l’ouverture de nouvelles routes maritimes dans l’océan Arctique, tensions géopolitiques autour d’un Groenland riche en ressources plus facilement accessibles, réduction du nombre de navires traversant le canal de Panama en raison de la sécheresse.

- La fenêtre de tir, existante mais très fine, pour limiter ce réchauffement par des actions soutenues de manière cohérente sur le long terme. The Shift Project défend une planification de la décarbonation des activités humaines, rendue possible par une connaissance optimale des émissions de gaz à effet de serre de chaque secteur.

- La difficulté croissante à résoudre le problème à mesure que s’allonge le retard. De nombreux facteurs complexifient la transition tant que le réchauffement continue : le coût financier croissant des dégâts à court-terme et la fragmentation géopolitique et sociale associée, le difficile passage à l’échelle de certaines technologies avec la limitation des ressources disponibles (énergies fossiles, minerais, …), la limite des solutions fondées sur la nature comme la reforestation (par manque d’espace, etc.).

- L’impossibilité de raisonner en silo, au risque d’aggraver d’autres enjeux (comme préservation de la biodiversité) et d’aller vers de la « maladaptation » en adoptant des solutions contre-productives à plus long terme (comme la climatisation).

Risques de « transition » et opportunités

Les risques de transition recouvrent l’ensemble des risques associés à la restructuration de l’économie et des modes de vie pour se décarboner. Ils sont, entre autres, liés au changement de notre système de production, de consommation d’énergie et à la réorganisation territoriale qui en découlerait.

Les industries et les modes de vie des sociétés humaines sont aujourd’hui largement dimensionnés pour l’usage d’hydrocarbures. Passer à un système consommant peu d’énergies fossiles et n’émettant plus de gaz à effet de serre implique donc des transformations profondes et cohérentes.

Pour les entreprises, de tels changements exposent notamment à :

- des risques liés à des mesures politiques (de tarification croissante des émissions de gaz à effet de serre, d’évolution des normes, d’obligations de baisse des émissions, etc.)

- des risques liés à une transition technologique (substituer les technologies actuelles par de nouvelles technologies décarbonées peut être très onéreux, si ce n’est impossible, etc.)

- des risques de réputation et de marché (liés au changement de comportement des consommateurs, au name and shame, etc.).

Pour les populations, un monde en transition est avant tout bénéfique. Il permet de réduire les risques physiques liés au changement climatique et leurs conséquences socio-économiques (impliquant chômage, diminution de revenus, appauvrissement patrimonial, insécurité sanitaire et alimentaire, entre autres), et plus généralement de tendre vers les objectifs de développement durable. La transition expose cependant à d’autres risques sociétaux liés, par exemple, à une transformation de l’aménagement du territoire (une désurbanisation des grandes métropoles, parfois à une densification, etc.) ou à la baisse de la demande. Cela représente aussi une opportunité, par exemple d’adopter de nouveaux modes de vie plus durables, favorisés par des infrastructures et des mesures politiques plus efficaces et favorisant la sobriété. Ou encore une opportunité de rééquilibrage : une répartition juste des efforts à tous les niveaux, individuel comme international, est l’une des conditions de l’acceptabilité sociale de cette transformation (par une prise en compte différenciée de la responsabilité et des capacités d’action). Pour amoindrir les risques qui lui sont associés, la transition requiert de laisser le temps aux concertations, d’apporter une attention aux conséquences et à leur inégale manifestation, des ressources et un engagement de la puissance publique considérables.

Une transformation complexe à mettre en oeuvre

Les transformations décrites jusque ici (de système énergétique, agricole, productif, d’aménagement du territoire, etc.) sont par nature complexes à organiser, notamment car elles impliquent une multitude d’acteurs. Par ailleurs, elles nécessitent de questionner le recours aux énergies fossiles, qui ont permis jusqu’ici aux économies modernes de fonctionner et de se développer, et dont la quasi-totalité des pays (France compris) restent encore fortement dépendants. De tels changements affecteraient la plupart des flux d’énergie, de matières premières et transformées, de biens et de personnes. Ils concerneraient directement ou indirectement tous les secteurs de l’économie et auraient alors des conséquences sur l’emploi et les organisations.

Par ailleurs, la mise en œuvre de telles transformations est davantage complexifiée par l’augmentation de la fréquence des crises liées au dérèglement climatique. Lorsqu’une crise survient, la priorité va naturellement à la gestion de l’urgence : préservation des personnes, de la santé humaines et des biens, réparation des dégâts matériels directs puis rétablissement de l’économie à court terme. Il semble donc illusoire d’envisager que la décarbonation de notre économie soit plus facile à mener par l’avenir, en présence inéluctable de tensions croissantes.

Après de longues années de négociation, un consensus international a émergé sur la nécessité de réduire les émissions de GES dans chaque pays, aboutissant en 2015 à la signature de l’Accord de Paris par 194 pays. Cet accord engage chaque pays à agir afin de contenir le réchauffement planétaire bien en-deçà de 2°C et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C, par rapport à l’ère pré-industrielle.

A ce jour, les efforts des différents Etats en matière d’atténuation du changement climatique restent insuffisants pour respecter cet engagement. Les politiques actuelles ne permettraient de limiter la hausse mondiale de la température qu’à 3,1 °C d’ici 2100, bien loin de l’objectif de l’Accord de Paris. Pour maintenir le réchauffement planétaire sous les 2 °C, les émissions mondiales devraient être réduites d’au moins 4 % par an à partir de 2024 (et d’au moins 7,5 % par an pour respecter rester sous les 1,5 °C). Par ailleurs, si la baisse des émissions ne débutait qu’en 2030, ce rythme de réduction annuel des émissions s’élèverait à -8 % par an pour rester sous les 2°C. Ainsi, d’un côté, plus vite la réduction des émissions mondiales est entamée, plus la transformation des activités pourra se faire graduellement. A contrario, plus nous attendons pour agir, plus les ruptures à venir seront violentes et plus les crises compliqueront la transition. Chaque opportunité ou objectif manqué conduit donc à un risque additionnel.

En France, l’Etat s’est doté d’une Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) pour planifier la réduction des émissions nationales. D’une part, elle fixe un « budget carbone » pour le pays, c’est-à-dire une quantité maximale de gaz à effet de serre qu’il est possible de continuer à émettre d’ici 2050. D’autre part, elle définit une trajectoire de réduction de nos émissions dans tous les secteurs, jusqu’à atteindre la neutralité carbone en 2050, point auquel les quelques émissions françaises résiduelles seraient compensées par les absorptions de nos puits de carbone (forêts, prairies, etc.). Cette stratégie pose ainsi un cadre pour la décarbonation nationale et pour être déclinée au niveau local.